宗泉寺のホームページへようこそ。

宗泉寺は茅ヶ崎市唯一の真宗大谷派寺院として、ご門徒の方々と歩んでおります。

地方から出てきてお手次のお寺(菩提寺)がいままでなかった。故郷の父母と同じお経をとなえたい。そういった方々が気軽にお付き合いしていただいております。

宗泉寺の特徴

現住職が始めた新しいお寺です。古くからのしきたりがありません。

檀家、菩提寺、手次寺などお寺の維持のための関係がありません。

聞法会、報恩講、永代経などの行事をとおして教えを説いています。

宗泉寺は茅ヶ崎市唯一の真宗大谷派寺院として、ご門徒の方々と歩んでおります。

地方から出てきてお手次のお寺(菩提寺)がいままでなかった。故郷の父母と同じお経をとなえたい。そういった方々が気軽にお付き合いしていただいております。

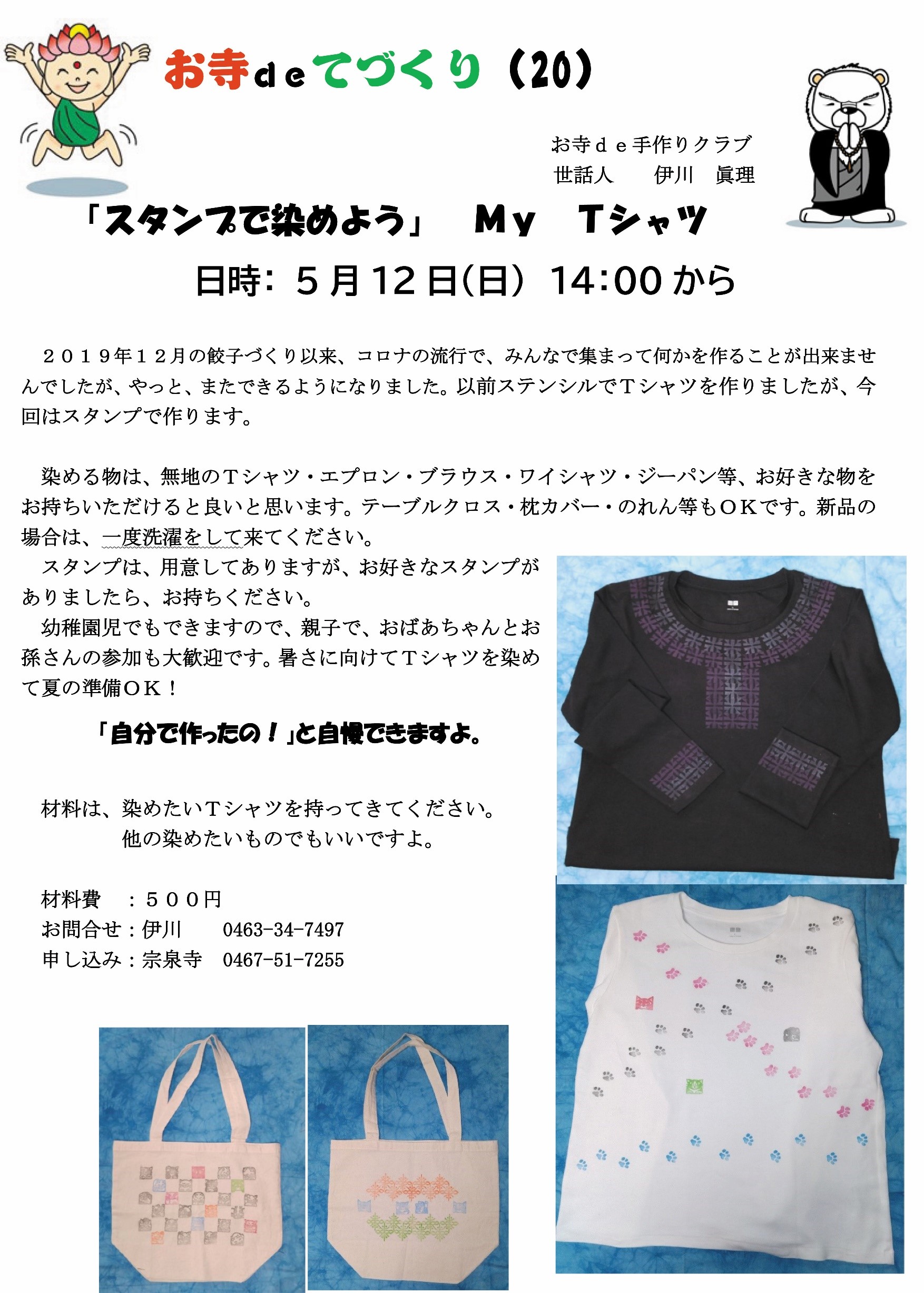

日時 五月十二日(日)午後二時より

場所 宗泉寺本堂

今回は布用のインクで、Tシャツやトートバッグにスタンプを押します。押したい布の素材を持ってお集まり下さい。

日時 4月8日(月)

午前9時~午後3時

お寺の玄関に花御堂をお飾りします。よろしければ甘茶を掛けに来て下さい。

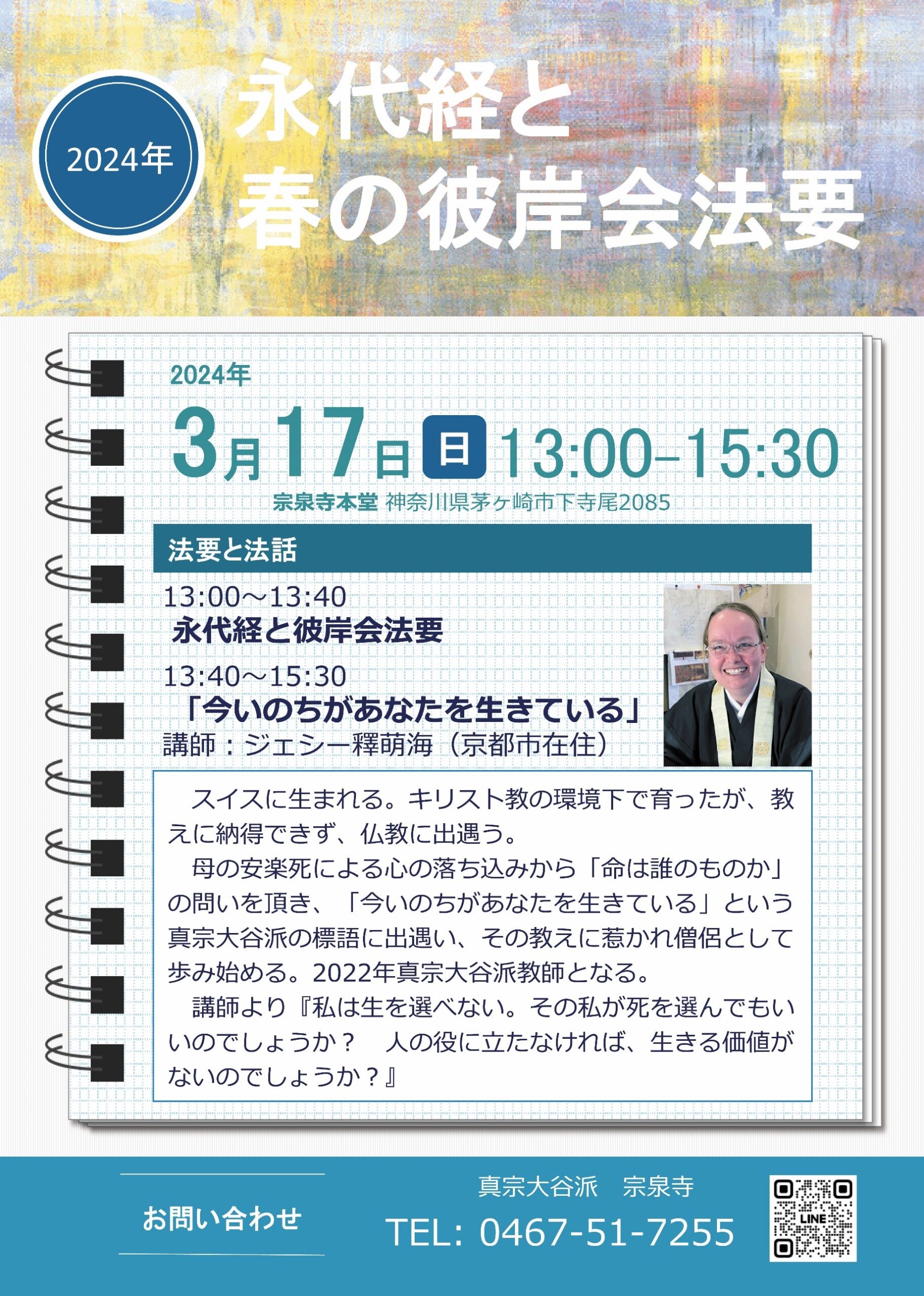

内容 法要・法話

日付 3月17日(日)

時間

午後1時 法要

午後1時40分 法話1

午後2時25分 休憩

午後2時30分 法話2

午後3時15分 質疑応答

午後3時半 散会

講師 ジェシー釋萌海(京都在住)

場所 宗泉寺

永代経は今お経が読まれ、教えが伝えられていることを喜ぶ法要です。

宗泉寺では永代経法要を寺院用過去帳に法名が書かれて、初めてお経が読まれる御紐解法要としてお勤めしています。

今回は二〇二三年に宗泉寺住職が授与した法名を読み上げます。宗泉寺で法名を授け、亡くなられた方を過去帳に記載し、尊前に供えております。

また希望者の法名を読み上げます。当日、故人様のお名前を受付でご記入下さい。法要でお読みします。

永代経に参詣できないが、お名前を読んで欲しいという方は、郵便書留や銀行振込にて、懇志をお送り下さい。

日付

2月29日(木)

4月26日(金)

5月24日(金)

6月21日(金)

時間 午後1時~午後2時半

場所 宗泉寺

正信偈をお勤めして、正信偈のお話しを三十分弱、その後車座になって法語カレンダーの法語についての本を読みます。一時間半で終了します。誰でも参加できます。

日付

2月19日(月)

3月11日(月)

4月8日(月)

5月20日(月)

6月10日(月)

時間 午後2時~午後3時(時間中のどこでも来られる時間に)

※3時~3時半ごろまでは茶話会の予定です。お茶とお茶菓子つき。

会場 宗泉寺

持ち物 使いやすい筆記用具。筆ペン、ボールペン、万年筆など。

テキストは、東本願寺出版発行の『お手本をなぞって書いて学ぶ親鸞のことば 正信偈』を使用します。他にも和讃のテキストなども準備しています。お一人一冊差し上げますので、自分の本にしてください。

1月1日午前10時より、宗泉寺本堂にて修正会を参詣者とお勤めしました。正信偈と御文の拝読、法話をしました。

冬は草刈りもお休みなので、久しぶりに会うお寺の仲間同士、ほんの少しの時間でしたが新年の挨拶やおしゃべりの声に気持ちが明るくなりました。

一方でこの年末年始は悲しいニュースが多かったと感じます。海外では虐殺や戦争があり、また国内では、1月1日の午後4時に能登半島で大地震が起こり、多くの方が亡くなりました。能登の朝市が焼け野原になり、以前観光で行った時の事を思い出し辛い気持ちになりました。

地震から一月たちますが、まだ食事やライフラインが充分に行き渡らず、現地は大変なようです。

能登には多くの浄土真宗のお寺もあり、そちらも多く被害もでているそうです。京都の本山から地震の2日後には支援物資を積んだトラックが出発し、金沢別院を拠点に支援を続けています。また教団からは能登教区へ4千万円の見舞金が給付されました。

新潟県の地震による液状化被害も昭和39年の新潟地震でも同じ事があったと、ご法事の場で聞かせて下さる方もいらっしゃいました。

宗泉寺でも何かできないかと玄関に募金箱を設置しました。石川の日本赤十字に送金予定です。

1月15日月曜日の午後2時より、宗泉寺本堂で第1回目の写経の会を開催しました。来た方から順番に正信偈のテキストや、経文が印刷されたプリントを使って、それぞれのペースでペンや鉛筆を動かしました。

パソコンやスマホで文字を打つことが多いこの頃だと思います。久しぶりにゆっくりと手で文字を書くことは新鮮な体験になりました。読むだけのときに比べて、字の意味を一つ一つ確認できるのもよかったです。

一時間ほど書いたあとは、セルフサービスでそれぞれ飲み物を入れ、お菓子もつまんで、少しおしゃべりをして3時半頃に解散しました。

月一度の開催予定です。椅子と机を使うので、正座が心配という方もお気軽にご参加下さい。

今後の開催日時は、宗泉寺の行事案内をご覧ください。

12月11日に、宗泉寺本堂において、自死者追弔法要をお勤めしました。

参加者全員でお勤めをし、法要中にはご持参いただいた大切な方へのお手紙を御尊前にお供えしていただきました。

住職の法話後、聞きあう時間を持ち閉会しました。

次回は6月に開催します。詳しくは行事案内をご覧ください。

参加者の感想(了承をいただいて掲載しています)

普段思っていてもなかなか話せない中で、こういう時間を設けて機会を作って頂く事が有り難いです。話を聞いてもらうことで、自分の気持ちを整理することもできました。じっくり聞いてもらえて、嬉しかったです。

12月22日(金)

12月の法語

一人一人がお浄土を飾っていく

一輪一輪の花になる

梯實圓

についての文章を皆さんで音読しました。スマップの「世界に一つだけの花」の引用があり、歌詞と法語が解説されていました。お経の中の「浄土の蓮は光を放つ」という言葉と、一人一人輝いて生きようという歌詞を結びつけたものでした。感想として、目指す方向があり、そこに進もうというのは宗教ではなく文化ではないか? 赤い光が赤い光を放たなければいけないというのも押しつけではないか。亡くなったら浄土の花になると断言されると受け入れがたいという意見がありました。

1月25日(木)

住職から正信偈についてお話がありました。能発一念喜愛心から如衆水入海一味の部分で信心の利益の解説でした。次いで法語カレンダーについての冊子を読みました。

表紙の言葉

光明と名号がからみあい

妙なる音楽を奏でている

青木新門

表紙の言葉についての文章を読み、青木新門さんについてのお話や参加者それぞれどのように真宗とご縁ができたのかなどお話が盛り上がりました。

2024年も、ひとまず法語カレンダーについての冊子を読んでいく予定です。

今年の法語カレンダーと冊子は、まだいくらかお寺に在庫がございます。欲しい方にはさしあげますのでお申し出下さい。

A 浄土真宗は読みません。

般若心経は宗派問わずに読誦すると認識している方は多くいらっしゃいます。法相宗・天台宗・真言宗・禅宗などの宗派や修験道・神道でも読まれています。一方、浄土真宗や日蓮宗などは般若心経を読まない宗派です。

般若心経は、大乗仏教の空の教えを説く短い経典です。仏教の教えを理解し、学んでゆくには大切な経典です。しかし、非常に難解で厳しい条件を乗り越えたものが、たどり着ける境地について書かれています。

まず「観自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時」から始まります。観音菩薩というほぼ仏と同じ境地になった修行者が主語になっています。菩薩とは自分の救いはいらないから、他の人が救いたいという大願をもった人です。その人が深般若波羅蜜多という、「人間には到達不可能な、深い瞑想と智慧の境地に身も心もたどり着いている時」の話です。

その様な修行が完成している立派な菩薩様の話を聞いても「私ってダメ、努力不足、修行も信仰心も足りないせいで、苦が苦だと感じてしまうんだ」となってしまいます。

また、教えを聞いている人も釈迦十大弟子の中で智慧第一の舎利子が教わっているのです。数千人の仏弟子で一番頭がよいシャーリープトラが生徒になっています。そのレベルの授業なんです。

最後の方には「能除一切苦(よく一切の苦を除く)」と書かれており、般若波羅蜜多が完成していると苦はなくなると説かれております。「その般若波羅蜜多が身に付かなくて苦しんでいるんです」となってしまいます。

つまり、般若心経は最上級者向けの内容だから、短くて深い内容になるわけです。

さて、浄土真宗は阿弥陀如来による救済を説くために、阿弥陀如来についてのお経である三部経を大切にしています。ですから、ご法事や毎日のお勤めは阿弥陀様の救いが書かれているお経を読むわけです。

一般的な仏教は自分が努力して頑張って、仏に近づく自力という方法を選びます。浄土真宗は阿弥陀仏の力(他力)の救いという教えです。

親鸞聖人のお手紙が書物になった『末灯鈔』に、このような話があります。

往生の根機に他力あり、自力あり。(中略)まず、自力と申すことは、行者のおのおのの縁にしたがいて、余の仏号を称念し、余の善根を修行して、わがみをたのみ、わがはからいのこころをもって、身・口・意のみだれごころをつくろい、めでとうしなして、浄土へ往生せんとおもうを、自力と申すなり。

意訳:浄土に生まれる方法に他力と自力がある。まず、自力とは修行者のそれぞれの縁によって、色んな仏の名をとなえたり、様々な善い心で修行して、私の身を頼みとし、私の判断で身も言葉も心も乱れた心をつくろって、立派にして浄土に生まれようと思うことを自力という。

また、他力と申すことは、弥陀如来の御ちかいの中に、選択摂取したまえる第十八の念仏往生の本願を信楽するを、他力と申すなり。

意訳:また、他力とは、阿弥陀如来の約束のなかで選び抜かれた、念仏をとなえたら浄土に生まれさせようという約束を信じることが他力という。

自分の努力で浄土に生まれようとする方法ではなく、阿弥陀如来の約束を信じるのが浄土真宗の教えです。

親鸞聖人がお説きくださったように、自分の力で修行し般若波羅蜜多を身につけて、立派になって浄土に生まれようとする、自力はとても難しいのです。

今の私でも達成できそうな教え・経典を選んでいただければ良いと思います。

「私って本来は空なのに何で苦しいんだろう」と思ったり「覚りの智慧から見れば生まれてもいないし死にもしないのに愛する人が亡くなって辛い」と思う私には、残念ながら『般若波羅蜜多心経』は分からないのです。その様な人が集まって浄土真宗がおこったともいえるわけです。

生活環境で『般若心経』に馴染みがあるという方も沢山いらっしゃいます。他宗の経典も仏教を勉強するには良いきっかけになるかも知れませんが、残念ながら自力の経典は「私の人生の拠り所となる経典ではない」と浄土真宗では考えるのです。

自分の努力で浄土に生まれようとする方法ではなく、阿弥陀如来の約束を信じるのが浄土真宗の教えです。浄土真宗の宗祖親鸞聖人は、どんな人でも阿弥陀様が救ってくださると説かれました。ですから、実践の難しい『般若心経』ではなく、『浄土三部経』を人生の拠り所と考えているのです。